神经元通讯之突触

厦门心理咨询-德仁心心理咨询机构:神经元通讯之突触

心理专家:著名心理学教授郭潇赢

神经元最主要的功能是通过突触进行细胞间的信息传递。虽然神经系统中存在着少量电突触,但大量的是化学性突触。就化学突触而论,在突触前,主要讨论神经递质的储存和释放的机理;在突触后,主要讨论递质作用于受体所引发的突触后事件。

神经递质作为传递信息的第一信使作用于靶细胞膜上的受体,引起突触后电位的一系列变化。一类受体蛋白质本身带有离子通道,当受体上的受点被激活时,立即引起通道幵放(或关闭),称为化学门控离子通道。另一类受体与位于膜内面的G蛋白相偶联,称为G蛋白偶联受体,当该受体被神经递质激活时,通过G蛋白将信息转人胞浆内,促进(或抑制)了cAMP、cGMP、IP3、DAG等化学物质的生成,作为传递信息的第二信使,控制特定离子通道的启闭。由于这一连串过程涉及很多复杂的化学反应,因此从激活受体到产生突触后电位的时程较长,突触后电位延续的时间也较长。

有的刺激所引起的效应可以持续几分钟、几小时或更久,强烈刺激引起某些神经递质大量释放,使递质的储量减少,这时递质合成酶(蛋白质)的基因表达加速,以加速该递质的生物合成。现已明确,各项刺激要激活核内某一基因的表达,首先必须激活细胞核内的一组原癌基因,后者的表达产物作为第三信使激活特定的靶基因,使之加速表达。

必须指出,每一条神经纤维的末梢并不一定只含一种神经递质。相反,绝大多数神经末梢中含有多种递质(共存递质)。除了经典的小分子的神经递质(为数不超过10 种)以外,还有一些神经肽参与突触传递,被称为调制物质或调质,其数量已达几十种,很快将超过100种。实际上在很多情况下,所谓递质或调质的界限并不能截然划分。考虑到每种递质(或调质)可以有多种受体,每一种受体可以有多种第二信使了而这些受体和信使系统之间又在不断地进行交互作用,信息转递的不同组合方式简直无穷无尽的!

(一)突触

神经元在解剖学上是分开的单位,除缝隙连接外,神经元细胞质之间没有直接的结构联系。这就提出了一个神经细胞如何相互通信的问题。早期的光镜研究发现,轴突末梢的分枝终止于小结,小结与其他神经系统的树突或胞体密切接触。本世纪初,sher-ington提出了一个想法:小结是信号从一神经元向另一神经元传递的特殊部位:Sher- ington釆用突触一词来概括这种机能联系。

如在光镜下所看到的那样,在中枢神经系统内轴突和神经细胞之间有着各式各样的突触性接触。脊髓中一个典型的运动神经元的胞体和树突由突触小结覆盖。唯一相对缺少突触接触的神经元区域是发出轴突的轴丘部位。其他一些细胞的突触性接触,可采取杯状形式覆盖大部分的细胞表面。在接受主要感觉性输入的区域,如丘脑核团或脊髓胶状质,突触性接触聚集成堆,称为突触小球。

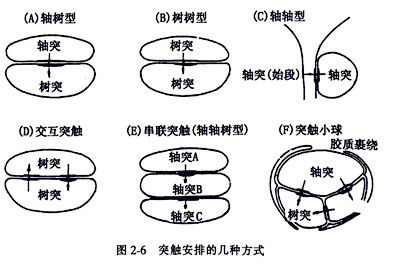

突触接触处的传人神经元称为突触前神经元,神经活动传递所指向的神经元为突触后神经元。形成突触的多数突触前纤维是无髓鞘轴突的分支。有髓鞘纤维到达末梢小时,逐渐一层一层地失去髓鞘。有时髓鞘直到离突触小结处时才完全消失。根据参予突触的细胞成分,突触可分为轴体性(轴突末梢接触胞体)、轴树性(轴突末梢与树突接触)或树树性(两树突相接触)突触(图2-6)。

突触前末梢小结由一宽约20nm的“突触间隙”与突触后神经元的膜隔开。突触前末梢含有大量小囊泡。此外在突触接头部位细胞膜不对称地加厚。多少年来,人们曾认为,这样的突触在中枢神经系统是独一无二的。然而,随后的研究发现,中枢神经系统也存在一种称为缝隙连接的突触连接,其特征是结构对称和没有突触间隙。因此,突触 有两种主要的解剖类型。这两种突触在机能上也是不同的:第一种突触通过化学方法传递;第二种则通过电学方法传递。有时化学性突触和电突触存在于同一个末梢内,这种突触称为混合性突触。在化学性突触,神经活动只向一个方向通过,因为只有突触前成分释放递质;而在大多数电突触,神经活动可向任一方向传递。

突触联系的几何学是突触分类的另一标准(图2-6)。最简单的突触安排只有一单个突触前成分,例如面对突触后膜的一个轴突末梢。脑中的大多数突触属此类型。由几种相互作用结构组成的较复杂的突触安排也有可能。一个突触前成分同两个突触后结构 相接触就是这种突触复合体的例子。另一种复杂联系是串联性突触。在 这种突触,三个结构按串联方式排列,神经活动从第一个成分传到第二个成分,接着再传到第三个成分。更复杂的型式是交互性突触。神经活动在交互性突触中,由一细胞传到第二个细胞,再从第二个细胞回传给第一个细胞。因此,第二个细胞同时具有突触前和突触后两种机能。

1.化学性突触

这种类型的细胞性连接,构成经典突触,表现相当大的形态变异。最常见的类型是传人轴突末梢与脊髓运动神经元胞体之间的突触。这里,突触前末梢形成鱗莲样终扣,紧挨突触后细胞膜。电镜显示,接触区的结构是不对称的。这种不对称性表现在细胞器在突触前和突触后成分中的分布以及电致密物质在这两层并列膜附近的分布。突触的突触前部分通常含有清晰的突触囊泡和数目不等的线粒体;有时囊泡不呈随机分布,而聚集在称为突触前致密投射的结构附近。这种突触前致密投射可采取多种形式。相反,突触后成分则不含囊泡,其突触膜在称为突触后网的部位加厚。突触前后膜之间的突触间隙含有一种中等密度的物质,称为突触缝隙物质据推测,缝隙物质在递质物质通过突触间隙运动中发挥作用。缝隙物质防止递质向接头区以外区域扩散。据认为,缝隙物质也通过形成辨认位点,在突触发育中起作用。

化学性突触的一个显著形态特征,是囊泡在突触前末梢的积聚。一般认为,囊泡含有一个以量子单位形式释放的递质。最初的电镜研究表明,突触只含有一类囊泡,呈球形,平均直径50nm。随着新固定技术的发现,已有报告说,有些突触的囊泡是扁的或椭圆形的。从形态学与生理学相关的观察出发,有人认为,圆囊泡含有兴奋性递质,扁囊泡则本质上是抑制性的。现在似已清楚,两种囊泡形状的差别是由固定剂决定的。扁囊泡的存在并不是某一特定突触是抑制性的直接证据。冰冻蚀刻研究表明,囊泡的自然形状是球形。然而,一般公认,在一定的固定程序下,出现两类囊泡,提示两种囊泡在机能上有所不同。两类囊泡的存在通常伴有其他突触结构特征的差异的发现,支持这一观点。根据囊泡形状,突触膜面积、突触间隙宽度和突触膜加厚区的外观等各种指标,可以区分出两类化学性突触。I型化学性突触的特征,是囊泡呈球形,突触间隙宽,靠近突触后膜处有致密物质积聚。Ⅱ型化学性突触的囊泡呈橢圆形,突触间隙窄,突触后膜附近很少或没有致密物质积聚。

除了清晰的无颗粒囊泡外,还曾看到过几种其他类型的囊泡。一种是有大致密核心的囊泡,见于外周和中枢神经系统中各式各样的肾上腺素能和胆碱能末梢。这些囊泡大小为90〜120nm,含有一个致密的核心,由一条窄的缝隙同囊泡膜隔开。在单胺能神经末梢中,这些囊泡积聚着生物原性单胺类。另一种囊泡是带包衣的囊泡,在一些突触中同空囊泡一起出现。带包衣囊泡的最大特征,是这些囊泡都包在一层被膜之中,这层被膜由一排从囊泡膜外表面向外呈辐射状伸展的杆状物构成,形成一种在特殊染色技术下看起来像编织物样的结构。

囊泡形成的机制尚不完全了解。一种假说认为,囊泡在胞体生成,然后转运到神经末梢。另一假说设想囊泡在神经末梢形成。一般接受的观点,是大部分奪泡在胞体的高尔基装置形成,通过轴浆流运到神经末梢。

如上所述,化学性突触的囊泡总是在突触前神经元一侧。交互性突触是这一规律的明显例外。在交互性突触,两个突触并排而列,囊泡堆在一侧突触的一定部位,在对应侧囊泡堆在另一部位。然而,突触传递的方向都是符合规律的,即囊泡的存在指示该侧是突触前。

突触前膜的一个显著特征,是有外形模糊的致密斑从突触前膜突出到突触小结内。这种局部性增厚通常称为突触前投射。在与中枢神经系统突触的突触间隙平行的切面上,可以看到,这些投射呈规则排列,形成一种称为“突触前囊泡栅”的结构。但在运动终板处,这种投射却排列成长排。在感觉性感受器细胞(如光感受器或内耳毛细胞)的突触前末梢,致密膜与突触膜垂直排列,并被囊泡包围。在视细胞,这种结构称为突触带,在毛细胞称为突触杆。人们曾对这种投射作过各种不同的解释:有人将它解释为囊泡连接到突触前膜的扩散通路;有的将它说成是锚,其作用是在囊泡最后释放前,将囊泡固定于原位。

在突触前囊泡栅上,致密投射常常排列成看起来像是一个六角形的筛子。一般在靠近致密投射处有囊泡堆集。致密投射之间的间隙的大小和囊泡一般大,囊泡看来是与间隙配合的。据认为:致密投射形成导向性通路,以利突触囊泡到达突触前膜与囊泡发生相互作用的部位。在突触前膜的冰冻蚀刻制备上可见到小圆坑或所谓突触孔,其排列型式很像是由致密投射形成的型式。据认为,突触孔是递质释放的通道。

突触后膜的特点是有细胞质性致密物的积聚。这种物质常常是突触存在的最明显特征。在早期的电镜研究中,这种物质称为突触下网,可以以连续的 杆状形式出现,在含有球形囊泡的突触中,突触下网具有相当的厚度;而在含有椭圆形囊泡的突触中,突触下网形成一屋极薄的、几乎看不见的带。有些突触的致密物看上去像一排致密颗粒。冰冻蚀刻研究发现,有大的颗粒嵌在突触后膜内;据认为这种颗粒代表突触后受体位点。

2.电突触

最初的电生理学研究表明,上述的化学传递性突触遍布有机体。因而得出的结论是,化学传递是神经元借以通信的唯一方式。因此,甲壳纲的一些突 触以电的方式传递信号的发现,是人们所没有预料到的。这种接头因而称为电紧张性突触。起初曾认为,这种突触在哺乳类中枢神经系统中并不存在。最近的研究证明,电,触在三叉神经中脑核、前庭外侧核和灵长类视网膜等区域存在。尽管化学传递是神经元通信的主要方式,但已日益明确,在哺乳类神经系统中,化学性和电学性两种传递都起作用。

电突触在形态上的最大特征,是神经元膜相互并列,靠得很近。这种连接也称缝隙连接。电突触可以是轴体性、轴树性和轴轴性、树树性或者体体性突触。与总是不对称的化学性突触相反,缝隙连接的紧密并列的膜区在电镜下看来是对称的。通常,电突触 无何形态特征可借以区分突触前和突触后成分。在缝隙连接的一侧或两侧均可有囊泡。已经发现的囊泡有正圆形、椭圆形以及含有致密核心的囊泡。有些突触的囊泡堆在本侧膜附近,与紧邻的对侧膜有一定距离。那种兼有电突触和化学突触特征的连接,称为“混合性突触”。

缝隙连接的两层并列的原生质膜有时好像融合在一起,将突触间隙堵住了。然而,示踪物质研究发现,在两层膜之间仍有一宽约2nm的细胞间间隙。该间隙由常常排列成六角形的小颗粒搭桥。这些颗粒形成细胞间导管或通道,将两个细胞的细胞质连在一起。将荧光染料用微电泳注射注人到其中的一个细胞的细胞质内,已经证明了这一点:染料完全扩散到毗邻的细胞内,而没有在细胞外间隙出现。细胞间通道容许离子和小的分子进行交换,但阻止大分子通过。

电生理学研究证明,缝隙连接是细胞间电活动由一细胞直接传导到另一细胞的低阻通路。因此,缝隙连接使电信号在细胞之间的传递速度快于大多数化学突触,缝隙连接存在于神经活动传导速度抑或许多细胞进行精确同步化活动具有重要意义的那些组织中。注意到这一点是很有兴趣的。缝隙连接因而不仅见于神经系统而且也在心肌和肠平滑肌细胞中存在。它在中枢神经系统中的机能作用尚有待确定。

3.连接复合体

随着薄切气和冰冻断裂技术的出现,陆续发现了各式各样的细胞性联系,这些联系并不参与活动从一个细胞到另一个细胞的传递。其中有些联系能防止分子在细胞之间的细胞间间隙中自由通过。其他连接为细胞之间的机械偶联和粘着创造条件。

有一类连接能提供防止分子自由通过的屏障。这类连接在上皮组织中特别重要。这些所谓的紧密连接是由某种看来像两个毗邻细胞的浆膜融合而成的结构形成的。这两个毗邻细胞通常位于紧靠细胞层表面附近的一小块区域内。冰冻断裂研究发现,细胞质膜不是粘在一起,而是由紧紧贴在一起的整合性膜蛋白质嵴构成的网融合起来的。这些嵴保持膜相互靠近并阻断分子通过细胞层,从而能使细胞维持其细胞内环境,使其有别于细胞外膜所接触的外环境。例如,嗔上皮中的紧密接头能提供一种屏障,防止物质由粘膜向感觉上皮的细胞间隙扩散。

第二类细胞连接,所谓桥粒,据推测能为细胞间的机械偶联准备条件,可以分为两种:带状桥粒和点状桥粒。带状桥粒通常见于紧密连接的部位,在细周围形成一条带子,这一区域内的细胞间间隙有纤细的丝状物充盈。在细胞内部有看来 连到桥粒区的肌纤蛋白微丝系统。据认为,微丝为带状桥粒的收缩和上皮细胞薄膜的运动与形变提供条件。点状桥粒与带状桥粒有相同的结构,但只占据细胞膜的一个很小的区域。

尊重您的个人私密,使隐私权得到充分的保障。

关注心理健康(预约) 0592—5515516

官方网站-心理健康:http://www.xmxljg.com

专家微博-心理语录:http://weibo.com/fjxlzx

专家博客-心理案例:http://blog.sina.com.cn/xmxlys

企业微博-心理视频:http://e.weibo.com/xmxljg

企业博客-心理课堂:http://blog.sina.com.cn/xmxljg

↓

权威心理督导:郭潇赢是著名心理学教授/国家级心理治疗师

厦门心理咨询-德仁心心理咨询机构(尊重您的个人私密,使隐私权得到充分的保障)